Negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare di inquinamento da plastica e di microplastiche. Basta guardarsi intorno per capire che questo problema è reale: i rifiuti plastici sono ovunque, lungo le strade, sulle spiagge e nei mari. Non è un caso che la plastica sia considerata una delle principali responsabili dell’inquinamento ambientale.

Cosa succede a una plastica lasciata nell’ambiente? E cosa accade al nostro corpo quando ingeriamo cibi o bevande entrati in contatto con la plastica?

Molti oggetti in plastica sono pensati per essere monouso, come le bottigliette dell’acqua, mentre altri per un uso ripetuto, come contenitori per alimenti o utensili da cucina. Ma è sbagliato riutilizzare le bottigliette di plastica? O è sbagliato usare i contenitori di plastica ripetutamente?

Queste sono alcune domande che si pongono i consumatori più attenti.

Il problema principale sta nella composizione chimica della plastica: essendo un materiale polimerico, la sua degradazione è lenta e complessa.

Come si degrada una plastica nell’ambiente?

Se abbandoniamo una bottiglia di plastica nell’ambiente, questa viene esposta a diversi fattori:

- Radiazioni solari (soprattutto UV)

- Ossigeno e umidità

- Calore

- Stress meccanico (vento, onde, urti)

Questi elementi innescano una serie di reazioni chimico-fisiche che modificano progressivamente la plastica.

Dopo il singolo utilizzo il materiale plastico può sembrare ancora integro: a occhio nudo non si notano differenze, ma tenendo conto che la risoluzione dell’occhio umano è paria al decimo del millimetro (0,1mm), la verità è che la struttura molecolare è già stata alterata. Con il tempo compaiono i primi segni visibili, come perdita di trasparenza o ingiallimento. In una fase successiva, la plastica si frantuma in pezzi sempre più piccoli, fino a diventare microplastiche e infine nanoplastiche, talmente piccole da poter essere ingerite dagli organismi viventi.

In laboratorio questo processo è stato ricostruito con test di degradazione accelerata e analisi al microscopio, che hanno confermato i diversi stadi di deterioramento.

Tipi di plastiche più comuni

Le plastiche non sono tutte uguali: ogni materiale ha una diversa resistenza e modalità di degradazione. Le più diffuse sono:

- Polietilene (HDPE, LDPE)

- Polipropilene (PP)

- Polistirene (PS)

- Polivinilcloruro (PVC)

- Polietilentereftalato (PET)

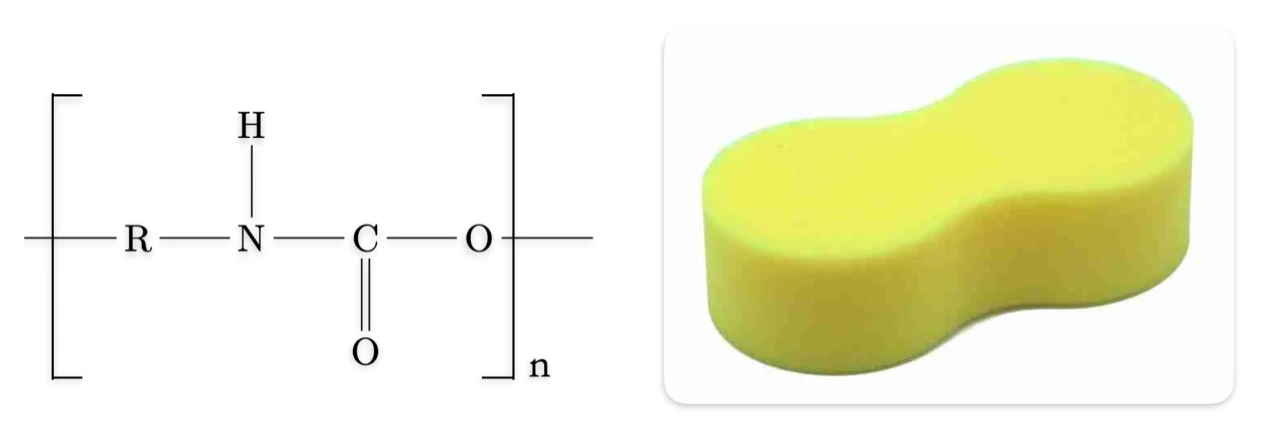

- Poliuretani (PU)

Processi di degradazione delle plastiche

1. Foto-ossidazione

La luce solare, in particolare i raggi UV, è uno dei principali responsabili della degradazione delle plastiche. Le radiazioni spezzano i legami chimici della catena polimerica, generando radicali liberi. Queste molecole instabili reagiscono con l’ossigeno formando composti ossidati che indeboliscono la plastica, rendendola fragile e soggetta a rottura.

Il polipropilene, ad esempio, è più sensibile alla degradazione rispetto al polietilene perché forma radicali meno stabili.

2. Degradazione dei poliuretani

Nei poliuretani il calore può causare la rottura della catena polimerica con liberazione di anidride carbonica, alcoli e ammine. Questo indebolisce il materiale e ne accelera il deterioramento.

3. Degradazione del PVC

Il PVC, polivinilcloruro, noto anche come cloruro di polivinile è particolarmente problematico: quando si degrada rilascia acido cloridrico (HCl), una sostanza tossica e corrosiva. Inoltre, la catena polimerica sviluppa doppi legami coniugati che provocano l’ingiallimento tipico dei vecchi oggetti in PVC.

4. Degradazione delle poliammidi

Le poliammidi (come il nylon) possono degradarsi per foto-ossidazione in presenza di umidità e calore. Analisi spettroscopiche hanno dimostrato che la struttura chimica si modifica con la formazione di nuovi gruppi funzionali, segno della rottura della catena polimerica.

Conseguenze sull’ambiente e sull’uomo

Il processo di degradazione non porta mai a una vera “scomparsa” della plastica, ma alla sua trasformazione in frammenti sempre più piccoli. Queste micro- e nano-plastiche:

- Si accumulano negli ecosistemi, entrando nella catena alimentare.

- Possono essere ingerite dagli organismi viventi, inclusi pesci e altri animali marini.

- Arrivano fino all’uomo, attraverso l’acqua, il cibo e perfino l’aria che respiriamo.

La ricerca scientifica ha già dimostrato che micro e nanoplastiche possono accumularsi nei tessuti umani, generando stress ossidativo e potenziali danni cellulari.

In sintesi: le plastiche non scompaiono mai davvero, ma si trasformano in particelle sempre più piccole e diffuse, con effetti negativi sia sull’ambiente che sulla salute umana. Per questo è fondamentale ridurre l’uso della plastica, favorire materiali alternativi e gestire meglio il riciclo.